- 联系人:许经理

- 手机:18662538975

- 电话:0512-62764773

- 邮箱:xuyinghua@tst-robot.com

- 地址:江苏省苏州市高新技术开发区金燕路66号

焊接冶金基本知识-焊接冶金基本原理

作者:小编 时间:2025/7/4 9:01:06

熔焊的过程就是靠近焊缝的母材被加热、冷却和焊缝金属结晶并随后冷却的过程。与此同时,焊接接头的某些部位还发生一定的塑性变形。焊条电弧焊的焊接过程一般都要经历加热、熔化、化学冶金反应、结晶、固态相变、形成接头等过程。从冶金学的角度对各个过程进行分析和研究,是金属材料焊接的理论基础。

1.2.1焊接熔池的形成

焊条电弧焊时,焊接电弧作为热源,对焊条和母材进行加热。在焊接热源作用下,母材上所形成的具有一定几何形状的液态金属部分称为熔池。它主要由熔化的焊条金属和局部熔化的母材金属所组成。

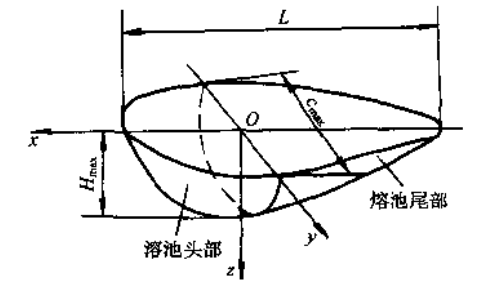

熔池的形状近似呈半椭圆球状,其几何尺寸有熔池长度(L)、熔深(H)和熔宽(C),见图1-16。熔池的几何尺寸与焊接工艺参数、母材性质、坡口形状和尺寸有关。一般情况下,

随电流的增加,熔池的最大深度HAx增大,熔池的最大宽度Cmax相对减小;而随电压的升高,Hma减小,Cmx增大。

熔池中的液态金属始终处于剧烈的运动状态,其运动形式主要有三种:

1)液态金属密度差所造成的自由对流运动 由于熔池温度分布不均匀,温度高处金属密度小,而温度低处金属密度大,这样,密度差就促使液态金属由低温区向高温区运动。

2)液态金属表面张力差所引起的强制对流运动 温度高,表面张力则小;反之,温度

图1-16焊接熔池形状示意图

熔池的形成有一段过渡时间,然后才进入稳定状态,一般只存在几秒至几十秒,这时熔池的形状、尺寸和质量基本保持不变。对于焊条电弧焊,熔池金属的质量一般在0.6~16g范围之内,多数情况在5g以下。

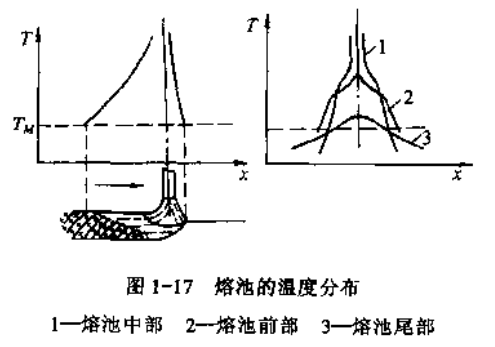

随着热源的移动,熔池沿焊接方向作同步移动。在熔池的前部母材不断地熔化,温度较高;熔池的尾部,熔池金属不断地凝固,温度逐渐降低。熔池的温度分布见图1-17,图中TM为熔化温度。

熔池中的液态金属始终处于剧烈的运动状态,其运动形式主要有三种:

1)液态金属密度差所造成的自由对流运动 由于熔池温度分布不均匀,温度高处金属密度小,而温度低处金属密度大,这样,密度差就促使液态金属由低温区向高温区运动。

2)液态金属表面张力差所引起的强制对流运动 温度高,表面张力则小;反之,温度低,表面张力就大。熔池温度的不均匀分布,必然带来表面张力的不均匀分布,由此将迫使熔池金属发生对流运动。

3)热源的各种机械力所产生的搅拌运动焊条电弧焊时,熔池上的作用力主要有电弧吹力、熔滴下落的冲击力等,它们对熔池液态金属具有强烈的搅拌作用。

这三种形式的运动综合作用在一起,构成了熔池液态金属的复杂运动。正是这种运动,使填充金属和熔化的母材均匀混合,获得成分均匀的焊缝金属,同时促进了气体的逸出和非金属夹杂的浮出,提高了焊缝质量。但在液态金属与母材交界处,由于运动受到限制,在这些部位容易造成化学成分的不均匀,产生焊接缺陷。

1.2.2焊接化学冶金

焊接化学冶金,是指熔焊时,焊接区的熔化金属、熔渣、气体之间在高温下进行的一系列化学冶金反应,这些冶金反应会直接影响焊缝金属的成分、组织和性能。

焊条电弧焊的化学冶金过程,是在气渣联合保护的前提下,分药皮反应区、熔滴反应区和熔池反应区连续进行的。

1.气体对熔化金属的作用

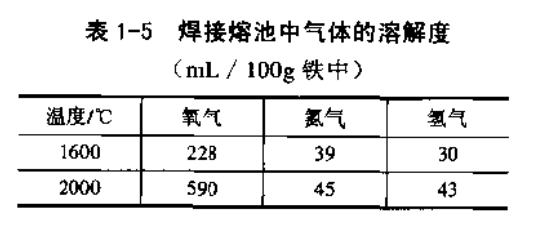

焊接区的气体主要有一氧化碳、二氧化碳、氢气、氧气、氮气、水蒸气及金属与熔渣的蒸气等,其中氧气、氢气、氮气对焊接质量的影响最大。氧气、氮气、氢气在焊接熔池中的溶解度比较见

1)氢气 主要来源于空气中的氧、药皮

中的氧化物和母材表面的铁锈、水分的分解产

物。氧在电弧高温下,能与铁和其他合金元素

发生氧化反应,造成合金元素烧损,氧化产物

(如MnO、SiO₂、TiO₂、Al₂O₃)一般浮到熔

渣中去,也会夹杂于焊缝中。

氧与碳或氢反应,生成不溶于金属的气体CO或H₂O,若不能顺利逸出,就会形成气孔。焊缝金属中的氧,一般以FeO形式存在。焊条电弧焊时,通过焊条药皮中的脱氧剂、造气剂和焊芯中的脱氧元素的作用,能使焊缝金属中的含氧量显著减少。

焊缝金属中的含氧量增加,对金属性能的影响如下:

①伸长率和冲击韧度下降。

②脱氧生成物作为夹杂分布于晶界上,使组织变脆。

③引起热脆。

2)氮气 主要来自空气。氮在常温下虽然不活泼,但是在电弧的高温作用下会溶解于铁,又能形成稳定的化合物,还可以气态存在于焊接熔池中。为了减少焊缝金属中的含氮量,防止空气中的氮侵入,必须对焊接电弧加强保护。

焊缝金属中的含氮量增加,对金属性能的影响如下:

①抗拉强度增大。

②伸长率和冲击韧度下降。

③产生时效硬化。

④成为产生回火脆性的主要原因。

3)氢气 主要来自焊条药皮中的水分及有机物、焊件表面的水分、铁锈、油脂、油漆等。氢不和金属化合,但它能溶解丁Fe、Ni、Cu、Cr、Mo等金属中,随着温度的升高其溶解度增大。焊接时,由于冷却速度很快,容易造成过饱和的氢残余在焊缝金属中,形成气孔。

焊缝金属中的含氢量增加,对金属性能的影响如下:

①变脆。

②焊缝金属内产生气孔。

③产生白点、线状组织等异常组织。

④容易产生裂纹,尤其是焊道下裂纹。

2.熔渣对熔化金属的作用

熔渣主要由酸性氧化物(SiO₂、TiO₂)、.

碱性氧化物(CaO、MnO)或中性氧化物(Al₂O₃、Fe₂O₃)组成。熔渣总是覆盖在熔滴和熔池金属的表面,以隔绝空气;同时,与熔化金属发生一系列化学冶金反应,如脱氧、脱硫、脱磷、渗合金等,从而提高焊缝质量。

1)脱氧 熔渣对熔化金属的脱氧主要发生在熔滴反应区和熔池反应区。对于碱性熔渣,由于含有大量的碱性氧化物CaO、MnO,决定了它主要是利用硅和钛作为脱氧剂进行沉淀脱氧,脱氧产物被熔渣吸收浮出熔化金属;对于酸性熔渣,由于含有多量的酸性氧化物SiO₂、TiO₂,使熔化金属中的FeO能够扩散到熔渣中来,以此来减少熔化金属的含氧量,同时也利用一定量的锰作脱氧剂进行沉淀脱氧,来加强脱氧效果。

2)脱硫和脱磷 熔渣对熔化金属的脱硫主要是利用碱性的CaO、MnO和CaF₂进行的,所以碱性熔渣的脱硫能力较强,而酸性熔渣较弱。熔渣的脱磷,无论是碱性熔渣还是酸性熔渣,效果都不太显著。焊条药皮的脱硫和脱磷是非常有限的,所以焊接时要严格控制原材料中的含硫和含磷量。

3)渗合金 向焊缝渗合金的主要方式有两种:一种是利用合金焊芯进行渗合金,如不锈钢焊条;另一种是利用药皮中的合金剂进行渗合金,如低碳钢和低合金钢焊条。药皮中的合金剂主要有锰铁、硅铁、钛铁、铬铁、钼铁等,合金剂必须通过熔渣向熔化金属过渡,熔渣的碱度和粘度对合金元素的过渡量有很大影响。

1.2.3熔池结晶和焊缝组织

随着液体金属温度的降低,原子之间的吸引力逐渐增大。当温度降低到凝固温度以下时,原子之间的吸引力已达到足以克服原子混乱运动的力量,原子重新各就各位,开始有规则地排列起来,此时意味着液体金属开始结晶。液体金属的温度降到低于熔点时,在液体金属中就开始有一些原子最先排列起来,形成所谓的“晶核”。然后,这些晶核就依靠吸附周围液体中的原子进行生长。

熔焊时,焊缝金属由高温液态冷却到常温固态,中间要经过两次组织变化过程,第…次是熔池金属从液态变为固态时的结晶过程,称为焊接熔池的一次结晶:第二次是固态焊缝金属从高温冷却到相变温度时发生的相变过程,称为焊缝金属的二次结晶,即固态相变。

由于焊接熔池体积小、散热快,从而结晶速度也较快,因此,焊缝金属的晶粒度比较细密。同一金属的晶粒度愈细密,其塑性和韧性也愈好。这也是焊缝金属虽然是铸造组织,但其力学性能往往并不低于轧制的母材金属的原因之一。

1.焊接熔池的一次结晶

焊接熔池的一次结晶对焊缝金属的组织和性能有着极大影响,焊接过程中的许多缺陷如气孔、裂纹、夹杂和偏析等大都是在一次结晶过程产生的。

(1)焊接熔池一次结晶特点

1)熔池的体积小,冷却速度大。电弧焊时,熔池的体积最大不超过30cm³,平均冷却速度约为4~100℃/s,比铸锭大几百到上万倍。因而对于含碳量高、含合金元素较多的钢种和铸铁等,容易产生硬化组织和结晶裂纹。

2)合金元素烧损严重。熔池中的液态金属超过了材料的熔点,处于过热状态,过渡熔滴的平均温度达2300℃,因此合金元素的烧损比较严重。

3)温差大。熔池中心和边缘存在着很大的温差,熔池中心温度高,边缘凝固界面散热快,焊缝冷却速度大,所以熔池是在很大温差条件下进行结晶,促使柱状晶发展。

(2)焊接熔池一次结晶的过程

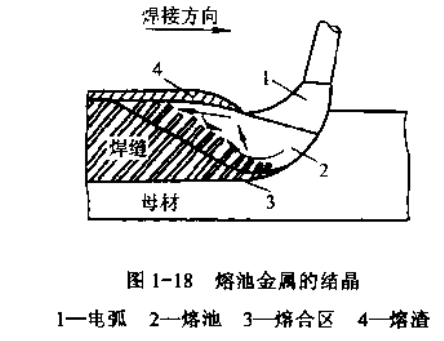

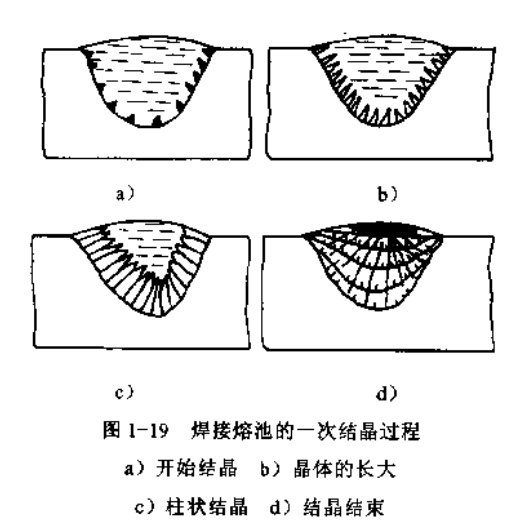

熔焊时的一次结晶是在液态金属中发生的。焊接时,当电弧移去,熔池液态金属便开始了结晶,见图1-18。焊接熔池的一次结晶过程见图1-19。

对焊接熔池来说,由于液体熔池中的热量主要是通过熔合线向母材方向散失,熔合线处散热条件好,温度最低,是最先达到凝固温度的部位。随着熔池液态金属的温度降低,结晶首先在熔合线上开始发生,熔合线上的达到熔化温度而还没有熔化的母材表面晶粒,成为附近液态金属的晶核,见图1-19a;由于晶体不可能向着己凝固的金属扩展,而是随着温度的继续降低,晶核开始向着散热的反方向——熔池中心长大,见图1-19b;由于相邻晶核在长大过程中的相互阻挡,从而形成了柱状结晶,见图1-19c;柱状晶体不断地长大至相互接触时,这一断面的结晶过程结束,见图1-19d,每个长大的晶核就成为一个晶粒。随着电弧的前移,焊接熔池的一次结晶过程一直在连续地进行,结晶速度和焊接速度相等。

由铁碳合金相图可知,焊接熔池的一次结晶组织一般都是奥氏体。

(3)焊缝中的偏析

焊接熔池一次结晶过程中的突出问题是,熔池金属存在着不同程度的化学成分不均匀分

布现象,即偏析现象。偏析的产生,主要是由于焊接熔池体积小、冷却速度快,焊缝金属中的合金元素来不及均匀扩散所造成的。它不仅使焊缝化学成分不均匀、性能改变,而且也是使焊缝产生热裂纹、夹渣和气孔的主要原因之一。

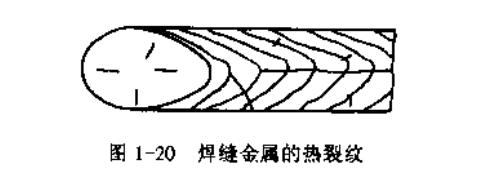

柱状晶的界面上容易为尚末结晶的(稍晚才能结晶的)、由某些偏析物形成的易熔共晶体所填充,再加上其他条件的影响,就有可能沿着界面产生裂纹,称为焊接热裂纹。由于柱状晶的界面总是与结晶时的等温面相垂直,因此,结晶裂纹或称热裂纹也总是和焊缝的鱼鳞波纹相垂直,见图1-20。热裂纹的主要特征是:有热裂纹的焊缝断口上有高温氧化的蓝色或蓝黑色色彩。从焊缝表面上看,热裂纹呈不明显的锯齿形。一般在焊缝的收尾弧坑处更容易产生热裂纹。

碳钢焊接时产生的CO气孔,当焊接熔池开始结晶或结晶过程中,熔池中的氧化亚铁和碳容易偏析,造成它们在局部地区含量偏高,这样在该部位有利于氧化亚铁和碳相互作用生成CO。因结晶时,熔池金属的粘度不断地增大,此时产生的CO就不易逸出,很容易被围困在晶粒之间,同时生成CO的反应是吸热反应,会促使结晶加快,因而使CO气泡在结晶结束之前来不及逸出面形成气孔。

1)显微偏析 在一个晶粒内部或晶粒之间的化学成分不均匀现象称为显微偏析。熔池结晶时,最先结晶的结晶中心金属最纯,而后结晶部分含合金元素和杂质略高,最后结晶的部分,即结晶的外端和前缘含合金元素和杂质最高。

影响显微偏析的主要因素是金属的化学成分,它决定金属结晶区间的大小,结晶区间越大,越容易产生显微偏析。低碳钢因其结晶区

间不大,所以显微偏析现象并不严重。高碳钢、合金钢由于合金元素较多,结晶区间增大,所以焊接时产生较严重的显微偏析,严重时甚至会引起热裂纹等缺陷,所以焊后一般需要进行扩散及细化晶粒的热处理,以消除显微偏析现象。

2)区域偏析 熔池结晶时,由于柱状晶体的不断长大和推移,会把杂质“赶”向熔池中心,使熔池中心的杂质比其他部位多,这种现象称为区域偏析。

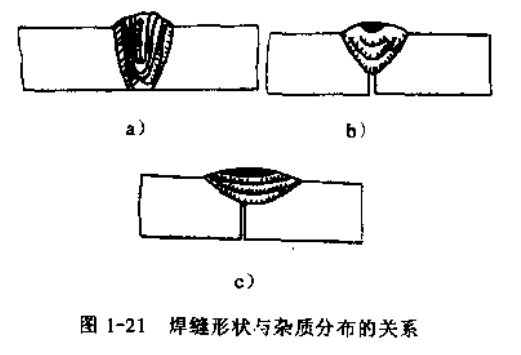

焊缝的断面形状对区域偏析的分布有很大的影响。窄而深的焊缝,各柱状晶的交界在焊缝的中心,因此有较多的杂质聚集在焊缝中心,见图1-21a所示。这个部位又与焊缝的横向收缩变形方向相垂直,使这个杂质较集中的部位在高温塑性很差的区域受拉,其结果容易产生热裂纹。因此,用对热裂纹较敏感的焊接材料(例如,某些不锈钢焊条、高镍合金焊条)进行焊接,或者焊缝对热裂纹比较敏感时(例如,用J422焊条焊接中碳钢或补焊铸铁,使焊缝的含碳量增高),应当采用小的焊接电流,避免得到深面窄的焊缝成形,并减小母材的熔合比(即母材熔到焊缝金属中的比例)。见图1-21b、c所示,宽而浅的焊缝,杂质聚集在焊缝的上部,这对避免热裂纹的产生是有利的。

3)层状偏析 层状偏析是在焊缝横断面上出现的分层组织。不同的分层,化学成分的分布是不均匀的,因此称为层状偏析。层状偏析会使焊缝的力学和耐蚀性能不均匀,

2.焊缝金属的二次结晶

焊接熔池一次结晶结束后,熔池金属就转变为固态焊缝。固态焊缝由高温冷却到室温:就要经历二次结晶过程。室温下通过金相分析方法观察到的焊缝组织都是经过二次结晶后得到的组织。

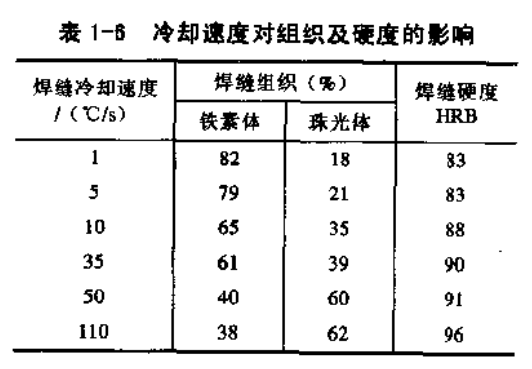

对于低碳钢焊缝,它的一次结晶组织是粗大的奥氏体晶粒。当冷却到900℃以下某一临界温度时,就在奥氏体品界析出铁素体。当继续冷却到低于727℃的相变温度时,在剩余的奥氏体晶粒中,同时析出铁素体和渗碳体,形成机械混合物即珠光体。所以,低碳钢焊缝的常温组织一般为铁素体和珠光体。焊缝的力学性能取决于铁素体和珠光体的相对含量及晶粒的粗细程度。如果珠光体含量越高而铁素体越少,且晶粒越细,那么焊缝的强度和硬度就会提高,而塑性和韧性则有所降低。焊缝的冷却速度对焊缝组织有很大的影响,见表1-6。

对于低合金钢焊缝,其二次结晶组织多数情况下仍以铁素体和珠光体为主,但在高强钢焊缝中,且冷却速度较大的情况下,也会有贝氏体,甚至马氏体出现。贝氏体和马氏体的产生,会使焊缝的脆性增大,硬度增加,力学性能变差。

提高焊缝力学性能的重要途径是改善焊缝二次组织,一般采用多层焊接、焊后热处理等方法。

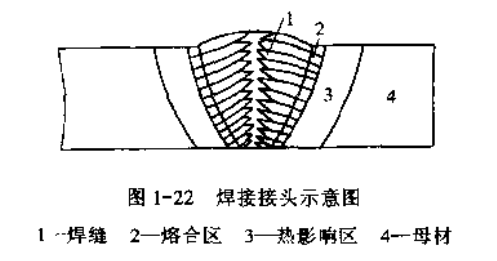

1.2.4熔合区和热影响区的组织与性能

熔焊时,不仅焊缝在焊接电弧作用下发生熔化到固态相变等一系列的变化,而且焊缝两侧相邻的母材,即熔合区和热影响区,也要发生一定的金相组织和力学性能的变化。所以说,焊接接头是由焊缝、熔合区和热影响区三部分组成的,见图1-22。

1.熔合区的组织和性能

通常所说的熔合线,是指焊接接头横断面上宏观腐蚀所显示的焊缝轮廓线,一般是不规则的锯齿形曲线。

熔合区的范围很窄,温度介于置相线与液相线之间,该区晶粒粗大,化学成分和组织性能存在着明显的不均匀性,冷却后得到的组织是过热组织。所以,熔合区的塑性和韧性较低,脆性较大,易产生裂纹和脆性破坏,是焊接接头中最薄弱的区域。

2.热影响区的组织和性能

焊接过程中,热影响区金属在焊接电弧的作用下,实际上经历了一次由加热、保温至冷却的热处理过程。由于距焊缝远近不同点的加热温度和冷却速度不同,所以,热影响区金属的组织和力学性能沿其宽度方向是不均匀分布的。

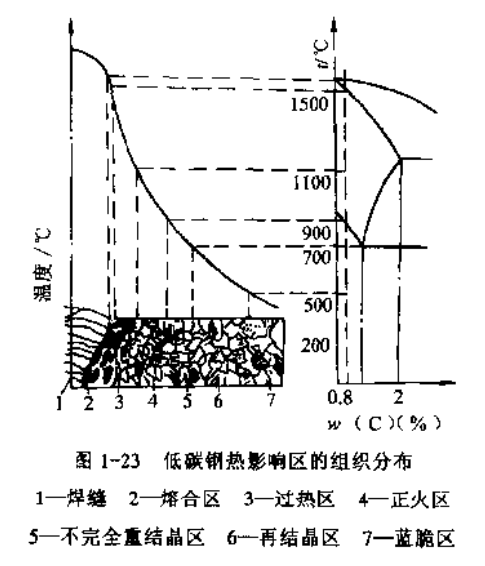

(1)低碳钢热影响区的组织和性能

低碳钢接头热影响区域的组织变化见图1-23所示。

1)过热区 焊接热影响区中具有过热组织或晶粒显著粗大的区域,称为过热区。对于低碳钢,这个区的金属被加热到1100~1490℃,该区晶粒发生严重长大,冷却后得到粗大的过热组织,使金属塑性降低,特别对冲击韧度的影响尤为显著(一般比基本金属低25%~30%),是热影响区中的薄弱区域。

2)正火区 这个区被加热到900~1100℃,冷却后产生正火组织,金属晶粒在很大程度上

将会细化。正火区是热影响区中综合力学性能最好的区域,既具有较高的强度,又有较好的塑性和韧性。该区又称相变重结晶区或细晶区。

3)不完全重结晶区 低碳钢在这个区域被加热到750~900℃,使一部分金属受到了正火处理,另一部分仍保持原来状态。由于组织转变不完全,晶粒大小不均匀,所以力学性能也不均匀,强度有所下降。该区又称为部分相变区。

4)再结晶区 这个区被加热到450~750℃。对于经过压力加工,即已塑性变形的母材,在此温度区域内发生再结晶。该区域的组织没有变化,仅塑性稍有改善。对于焊前未经塑性变形的母材,则本区不出现。

5)蓝脆区 这个区被加热到200~500℃之间,特别是在200~300℃时,组织没有变化,强度稍有提高,但塑性急剧下降,发生脆化现象。

上述五个区域统称为热影响区,在显微镜下观察低碳钢材料时,只能看到过热区、正火区和不完全重结晶区。

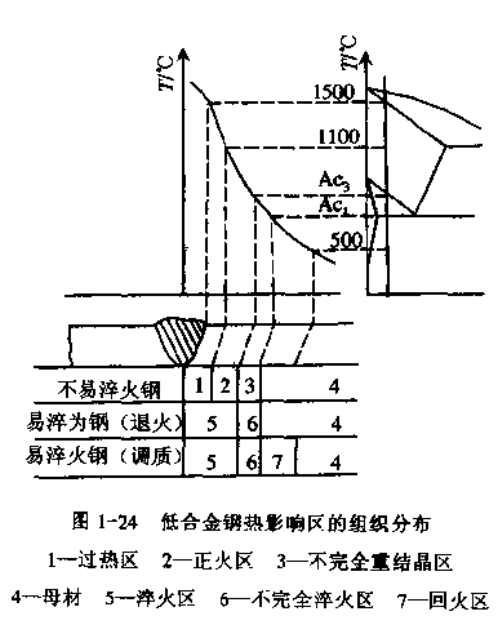

(2)低合金结构钢热影响区的组织和性能

对于不易淬火的低合金结构钢,如Q345(16Mn)、Q390(15MnV)钢等,其热影响

区组织与低碳钢相似,主要有三个区:过热区、正火区和不完全重结晶区,见图1-24所示。

对于易淬火的低合金结构钢,如含合金元素较多的高强钢、耐热钢和低温钢,将出现马氏体组织等,硬度高、脆性大、容易开裂。其热影响区显微组织分布与母材焊前热处理状态有关。如果母材焊前是退火状态,则热影响区的组织可分为:淬火区和不完全淬火区。如果母材焊前是淬火状态,则还要形成一个回火区,见图1-24所示。

(3)热影响区的性能的判断

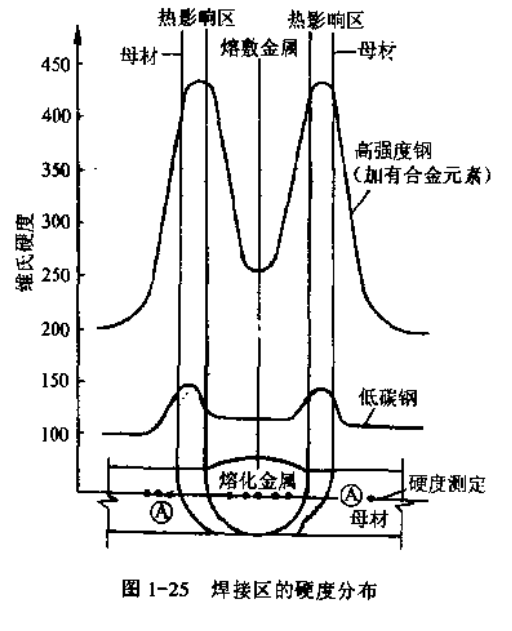

焊接热影响区的组织分布是不均匀的,必然也会造成热影响区性能的差异。一般情况下,常用硬度来判断热影响区的性能,也可以间接预测热影响区的韧性、脆性和抗裂性。

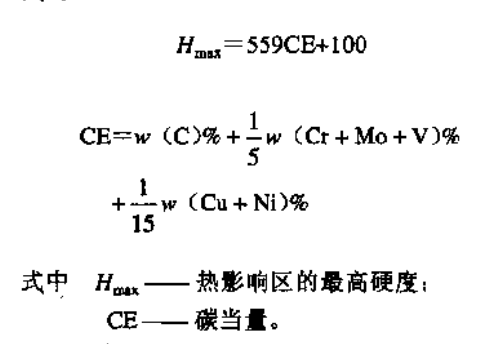

热影响区的硬度与母材的碳当量有很大关系。碳当量是指把钢中合金元素(包括碳)的含量按其作用换算成碳的相当含量。碳当量是

评定钢材焊接性的一个参考指标。一般低合金钢焊接热影响区最高硬度与碳当量的粗略关系式为:

焊接过程中,接头区域的硬度变化见图1-25.由图可知,焊接热影响区有着明显的硬化倾向,这种硬化是导致焊接裂纹的重要原因,所以必须严格控制这一硬化程度,最有效的方法就是进行预热和焊后热处理。根据不同的硬度值,选择相应的预热和焊后热处理温度。